打破围墙!一文读懂未来开放式校园

来源: 未来学校研究院 作者:黄献明 时间:2020-10-07 文档编号:16020820224926

由于信息技术的发展

泛在学习的趋势以及全民终生教育的需求

中小学校“外部”与“内部”的物理界限

正在被弱化乃至消解

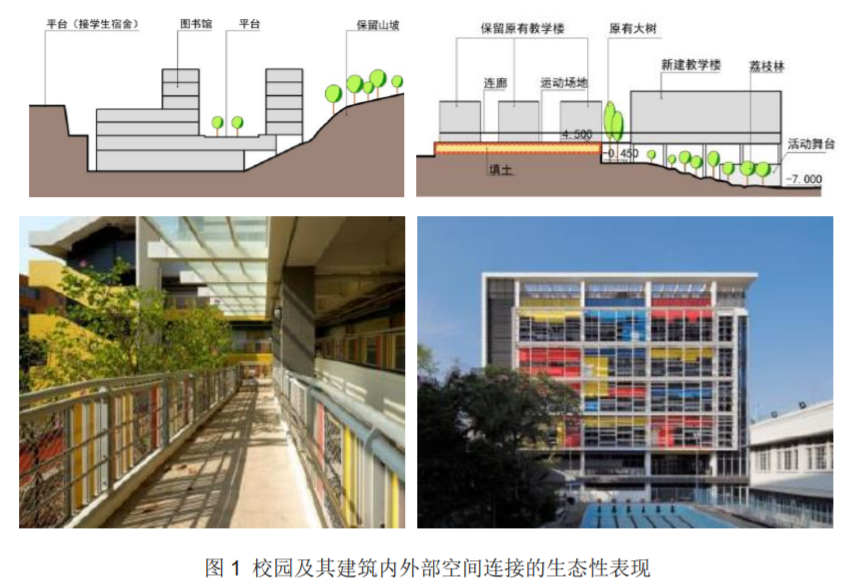

出现了更多新颖、灵活的校园外部与内部连接方式

一座功能复合化、边界模糊化的新型校园正在形成……

指导原则

自然共生 尊重生态原则

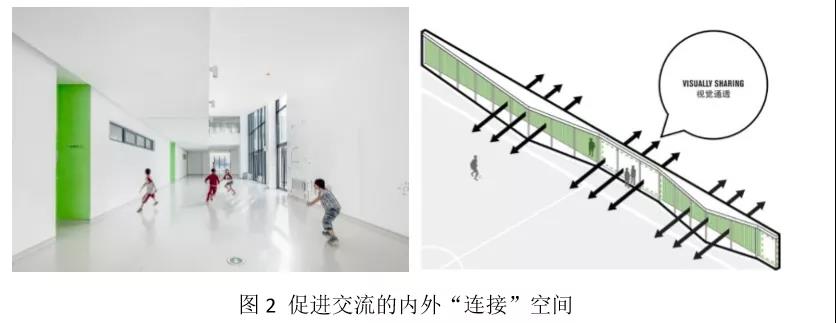

促进交流 人文优先原则

实施重点

校园内外的连接

格局——开放式校园

虽然目前在校园对社区开放方面,学校可能因担心管理维护成本上升、校园安全失控等问题,而仅在学生离校——放学后或假日,将校园局部(如体育场)开放给社区居民使用。但从更为长远的未来视角看,校园将在社区开放方面走得更远。

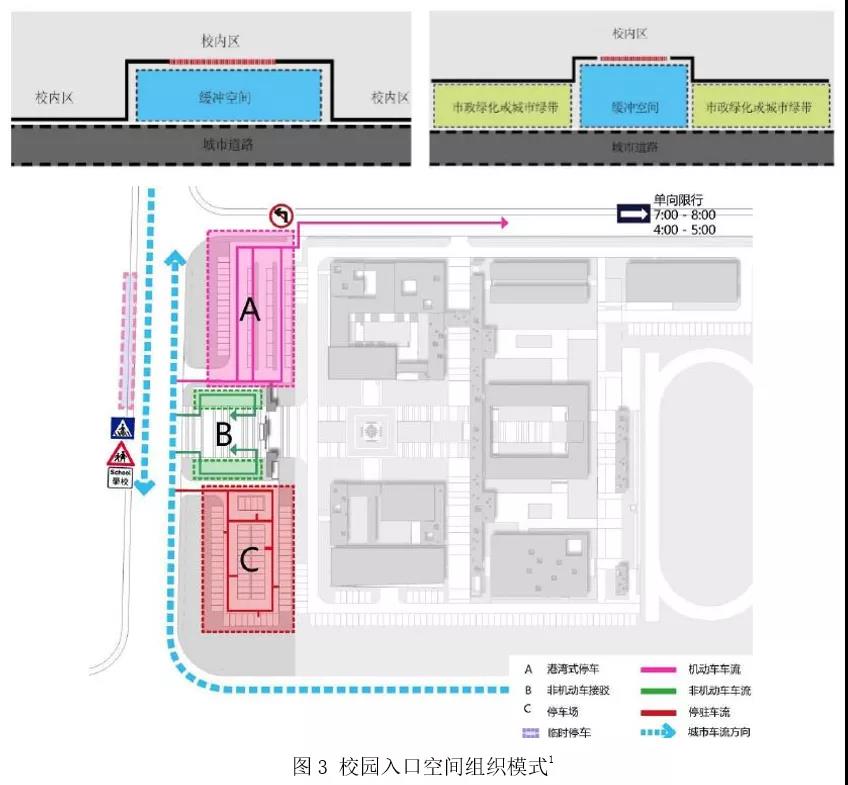

节点与界面——校园入口空间、围墙

由于信息技术的飞跃以及社区融合的需求,未来学校的边界将最终走向消解,因而作为目前校园外部与内部连接关键节点与界面的“校园入口空间”与“围墙”,也将经历功能复合化、边界模糊化,乃至最终形式“礼仪化”的演变过程。

建筑内外的连接

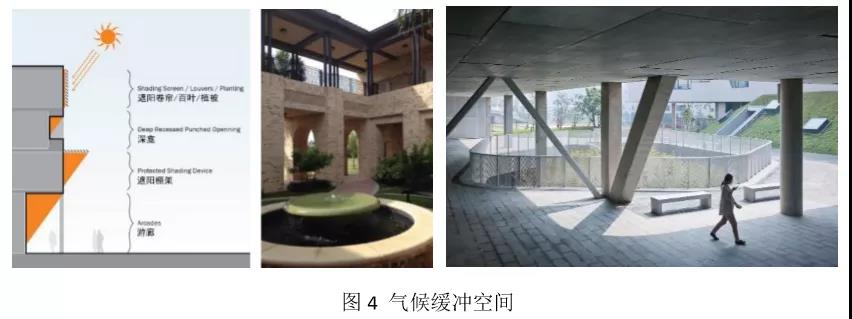

气候缓冲空间

建筑室内外交接的空间除了单一的围护结构界面外,还可以通过构建实际功能空间(如教室、实验室、办公室等)与室外环境之间的过渡性空间,隔绝室外不利环境要素(如风、温度、噪声等)对主要功能空间的影响,从而达到提高建筑品质的目的。

非正式学习空间

建筑及其周边环境形成积极的互动关系,是每个成功校园的共同特征,建筑不仅发挥界定和围合开放空间的作用,同时应该尽可能融入其中。建筑边缘在形成群体聚集模式、促进社会交往等方面发挥重要作用。为此,与外部空间进行直接接触的建筑首层需要特别注意营造宜人尺度,利用合理的功能和空间布局,吸引人们参与其中。

在可能的情况下,沿着建筑的周边设置这样的活跃“边缘”,并将建筑室内向这些“边缘”开放。应尽可能将这些“边缘”通过校园步道连为整体,从而形成一个完整的附着于步行系统的半开放空间系统。在“边缘”空间中设置大堂、邮政、咖啡、小卖、学生信息等功能,将有助于形成社区意识和激发创意交流。

[1]牛牧,城市新区小学门前区空间研究,南京工业大学硕士论文,2014,73

(本文选自教育部学校规划建设发展中心未来学校实验研究条目成果,作者清华大学建筑设计研究院有限公司黄献明,原文有删节)

扫一扫分享本页

上一篇:抗“疫”中的教育再思考——后疫情时代全球高等教育发展 下一篇:加快建设教育强国